がんの脅威に立ち向かえ!

がんは、2人に1人が患い、4人に1人の死因となる、人類最大の脅威です。人類は古代よりこの深刻な病気に立ち向かってきました。しかし、なぜ、正常な細胞ががん化するのか、がん細胞を殺すにはどうすればよいのか、まだまだわからないことばかりです。今後も多くの若い優秀な人材がこの研究に参加して、難題に取り組まなければ、がんの研究を発展させ、未来の医療を切り拓くことはできません。

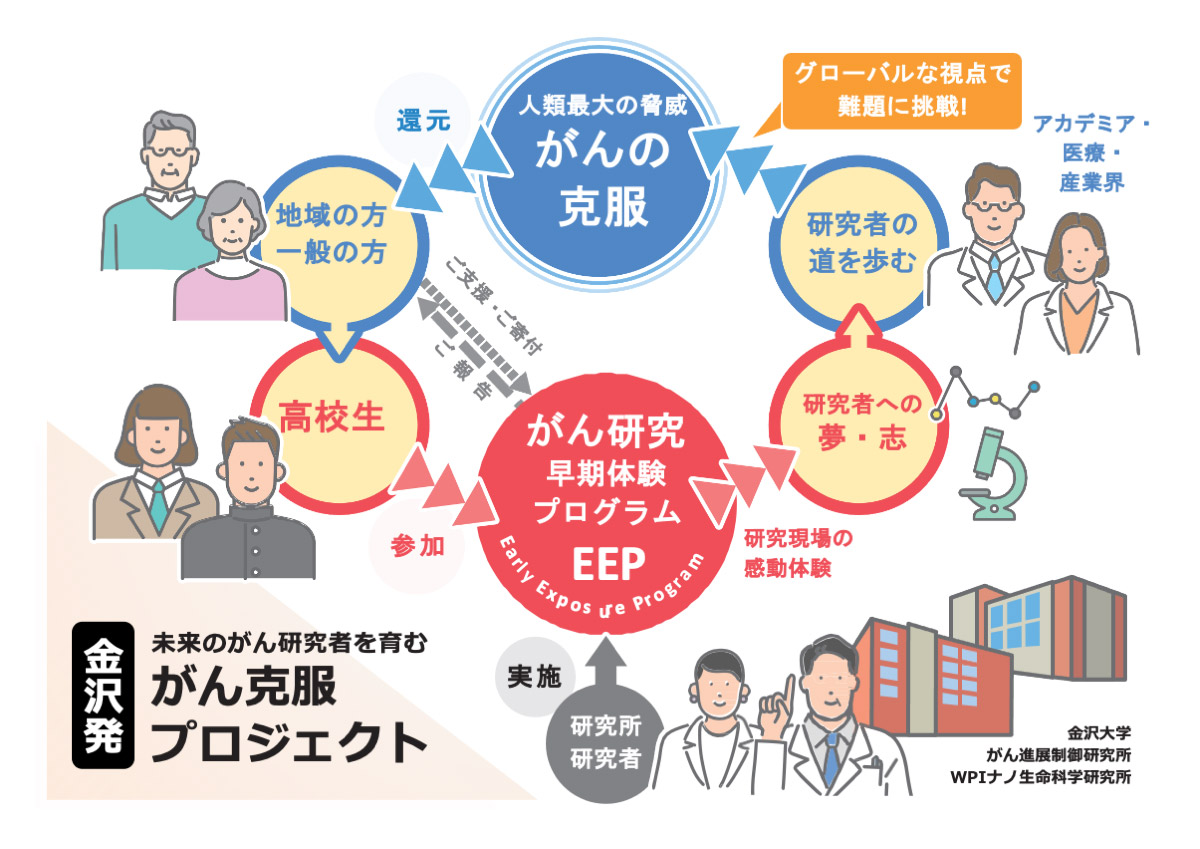

この度、金沢大学がん進展制御研究所では、WPIナノ生命科学研究所と共同で、 高校生を対象とした「がん研究早期体験プログラム(がん研究 Early Exposure Program)」を企画致しました。高校生に実際の研究の現場に足を運んでもらい、現役の研究者から研究内容やその意義に関する説明を受け、実験を見学・体験することを通して、がん研究に興味を持ってもらうプロジェクトです。

本事業は、クラウドファンディング(2021年)により募った支援金、「和田哲(さとし)がん基金」、「未来のがん研究者を育てる基金」などを基に、高校生が、アカデミア・医療・産業界において活躍する研究者を志し、将来、がんの克服に貢献する人材へと育つことを応援する人材育成プロジェクトです。

がん研究早期体験プログラム『がん研EEP』プロモーションムービー

過去の開催の様子

「がん研究早期体験プログラム」取組の概要図

高校生の皆さんへ

こんにちは、金沢大学がん進展制御研究所です

私たちの研究所は、その名の通り、がんの研究所です。がんの薬剤耐性や転移について、日夜研究をしています。特に「先進的がんモデル」「がん幹細胞」「がん微小環境」「分子標的治療」に関して先導的な研究を進めており、その成果は科学雑誌Natureをはじめとする数々の著名な学術雑誌で発表されています。

ナノ生命科学研究所は、高速原子間力顕微鏡(HS-AFM)等の特殊な顕微鏡を世界に先駆けて開発した研究所です。ナノスケール(10億分の1メートル程度)の細胞内タンパク質、代謝物、細胞小器官の観察を通じ、生命現象の本質を捉える研究をしています。またその技術を応用し、がんの動態解明にも取り組んでいます。

今回企画したプログラム、がん研EEPは、このふたつの研究所で日頃から取り組んでいる研究対象を題材として行うものです。高校生の皆さんに、世界最先端の研究環境で、実際の研究の現場を体験してもらい、将来、皆さんが研究に携わること、そして、がんの克服に貢献することを応援します。

このプロジェクトを立ち上げたきっかけは、研究所に「学びたい」と訪れた高校生です

ある年の夏、医学部進学を志望する高校生の二人組が、研究所を訪れました。神経科学と脳腫瘍の研究に興味を持っているという彼らは、私たちにこう問いました。

「どうしたら将来医学研究者になれるのか?」

「高校生の今、自分たちにできることは?」

相談を受けた教員は、自身の経験を踏まえて、幅広く生命科学を学ぶこと、大学ではできるだけ早く研究室の門を叩くことなどをアドバイスしました。また研究室を案内し、がん研究者がどのような毎日を過ごしているか話しました。

他にもポツポツと、研究所を訪ねてくる高校生がいます。ある高校生の女子生徒は、こんな希望をもってやってきました。「学生実習で実施しているような、予想した結果が得られる実験ではなく、普段、研究室で行われているような、本当に新しいことを見つけるための実験を体験したい。」 彼女は受け入れ教員と相談し、長期休暇を使って実験を行い、その結果をシンポジウムで発表したということでした。そして、こう言ったそうです。

「実際の研究の現場を体験することができて、とても有意義だった。米国の大学進学にあたっても、この研究体験や発表の経験を活かしたい。」

今の高校生は私たちが思っているより遥かに意識が高く、自分自身の未来を「世界」の中で捉えているようです。学ぶことへの貪欲さと飽くなき好奇心には、無限の可能性を感じます。

そんな彼らの可能性を引き出したい。強い意志と優れた頭脳を持つ彼らの未来を、微力ながらサポートしたい。その思いが、このプロジェクトを立ち上げるきっかけとなりました。

科学研究の世界には測り知れないポテンシャルがあります。とことん考え抜く楽しさ、知る楽しさ、そして人の役に立つ楽しさもあります。今回のプロジェクトは、若い世代がこうした楽しさに触れ、研究の世界の素晴らしさを知り、将来を考えるきっかけとなればと思い企画しました。

がん研EEPの位置付けと特徴について

がん研EEPは、単なる研究体験にとどまらず、科学的理解を深め、進路意識を刺激し、社会とのつながりを意識させる包括的な啓発活動です。全国的に見ても内容・運営面において際立った特長を持つ、先進的な「市民連携型科学教育モデル」と考え、この活動を進めています。

がん研究についての啓発活動

私たちは、以下の理由から、本活動を啓発活動と位置付けています。

1) 高校生のがん研究および医療に対する理解と関心を深める

高校生にとって未知である「がん研究」の意義や研究の仕組みに触れることで、科学的リテラシーを養い、医療分野への理解を深める、科学啓発活動といえます。

2) 高校生自身の将来の進路に対する意識の変容を促す

高校生にがん研究の現場を実体験として伝えることで、研究に関して将来の進路を具体的にイメージさせ、科学の社会的意義とともに職業的役割に対する意識の変容を促します。

3) 一般の方に対して、学術活動への理解と共感を促す

本活動は、一般の方々からのご寄附により運営されています。このご寄附をいただく背景には、寄附者の皆様にがん研究の意義について深く理解し、納得していただくことが不可欠です。そして、その共感を得るプロセスそのものが、がん研究に対する啓発として特別な意味を持つと考えています。

市民の方が高校生の研究体験を「自分ごと」として受け止め、その支援に関わることは、がん研究の社会的意義に対する深い理解へとつながります。こうした共感と参加の輪が広がることは、科学研究を支える成熟した社会の形成に寄与する、極めて重要な取り組みであると考えています。

活動の独自性・特徴

高校生向けの「がん」に関する研究体験プログラムについては、全国的にはいくつか類似の取り組みが存在します。しかし、その中でも、がん研EEPは以下の点において極めてユニークな活動といえます。

1) 体験プログラムの多様性と規模の大きさ

約10種類の研究体験プログラムの中から、参加者自身が興味に応じて選択できる構成となっており、これは他に類を見ません。

2) 研究内容の質の高さとバラエティの豊かさ

世界最先端の研究を推進しているプログラム担当者が、自身の研究テーマに基づき、プログラムを構成しています。また、分子生物学、細胞生物学、動物実験など、多様な視点からがん研究に触れることができます。

3) 独自の事業運営基盤

本事業は本学で実施していますが、その資金のほとんどは一般市民からの寄附金(一部は財団等からの助成金)によって支えられており、国のプログラムや特定の団体からの資金に基づいた活動とは異なります。この形式は地域社会との強い共感と信頼に基づいた活動といえ、全国的にも極めて珍しい運営体制であるといえます。