ニュースレター

News Letter

News Letter Vol.21

目次

- 所長エッセイ

- 着任のご挨拶

免疫環境ダイナミクス研究分野 岡本 一男 教授 - 国際研究機関ネットワーク形成事業

- 学際領域展開ハブ形成プログラム

令和6年度 学際領域展開ハブ形成プログラム採択課題一覧はハブ事業ページをご覧ください - 研究会・イベントの開催レポート

- 金沢大学公開講座2024

- 注目の研究

腫瘍細胞生物学研究分野 平田 英周 教授 - これまでに開催したセミナー/業績など

- 少し足を延ばして、石川の歴史探訪

※令和6年度共同研究採択一覧は、拠点ページをご覧ください

所長エッセイ

セレンディップの3人の王子

金沢大学がん進展制御研究所

所長 鈴木 健之

我が家の本棚に〈ハイキュー!!〉という漫画の本があります。高校バレーボールを題材にしたスポーツ青春漫画なのですが、その中に「チャンスは準備された心に降り立つ」(ジャンプコミックス・古舘春一作・ハイキュー!!・第242 話より)という言葉が登場します。夢を叶えられず卒業したバレー部前主将の田代が、春高バレーで栄光へと突き進んでいく主人公の日向らのチームの勝利を目の前にして、自分が引退するときに後輩たちに伝えた言葉を思い出すのです。

我が家の本棚に〈ハイキュー!!〉という漫画の本があります。高校バレーボールを題材にしたスポーツ青春漫画なのですが、その中に「チャンスは準備された心に降り立つ」(ジャンプコミックス・古舘春一作・ハイキュー!!・第242 話より)という言葉が登場します。夢を叶えられず卒業したバレー部前主将の田代が、春高バレーで栄光へと突き進んでいく主人公の日向らのチームの勝利を目の前にして、自分が引退するときに後輩たちに伝えた言葉を思い出すのです。

これを読んだときに、学生時代の恩師が繰り返し引用していた生理学者セント= ジェルジ・アルベルト(ビタミンCの発見者)の「発見とは準備された心と出会う偶然の事故と言われている」という言葉を思い出しました。実は、〈ハイキュー!!〉の台詞は、細菌学者ルイ・パスツールがスピーチの中で述べた「Chance favors the prepared mind.」(英訳)に由来するそうです。興味深いことに、これと同じ内容のことは、ノーベル賞を受賞された小柴昌俊先生、野依良治先生、田中耕一先生、大村智先生や、サッカー元日本代表の本田圭佑氏も、どこかで語られているようなのです。

自然科学やスポーツに向き合う人生を歩んできた哲人にとって到達した境地のひとつであり、哲人でない人々にも無理なく共有され得るこの感覚には、〈セレンディピティSerendipity〉という名前が付けられていると知りました。これは、ペルシアの童話〈セレンディップの3 人の王子たち〉に因んでイギリスの小説家ホレス・ウォルポールが作った造語だそうです。物語は、王の命令で旅に出たセレンディップ(現在のスリランカ)の3 人の王子たちが、途中でふりかかる多くの困難を知恵と機転で乗り越えていくものであり、そこから派生して〈セレンディピティ〉=〈偶然の産物〉〈幸運な偶然を引き寄せる能力〉という言葉が生まれました。

それでは、幸運な偶然を逃さずにつかみ取るためにはどうすれば良いのでしょうか。調べてみると、スタンフォード大学のジョン・クランボルツ教授が〈計画的偶発性理論〉というキャリア形成の考え方を既に発表していました。次の5つの行動特性を持っている人にチャンスが訪れやすいそうです。

①好奇心、②持続性、③楽観性、④柔軟性、⑤冒険心

研究者にとっては、意外に簡単に満たすことのできる条件ではないだろうかと勝手に思ってしまったのですが、ひょっとして特性③が支配的だからでしょうか。

着任のご挨拶

がんに潜む免疫―組織構成細胞間ネットワークを理解し、医療に繋げる

免疫環境ダイナミクス研究分野

教授 岡本 一男

令和6年4月に免疫環境ダイナミクス研究分野 教授に着任しました、岡本一男と申します。伝統ある金沢大学がん進展制御研究所(がん研)にて独立の機会を得られたことを大変光栄に感じております。また、がん研や医薬保健学域の先生方、事務の皆様から心温かいご支援を頂き、お蔭様で不自由なくラボのセットアップに注力できていることを深く感謝申し上げます。

令和6年4月に免疫環境ダイナミクス研究分野 教授に着任しました、岡本一男と申します。伝統ある金沢大学がん進展制御研究所(がん研)にて独立の機会を得られたことを大変光栄に感じております。また、がん研や医薬保健学域の先生方、事務の皆様から心温かいご支援を頂き、お蔭様で不自由なくラボのセットアップに注力できていることを深く感謝申し上げます。

私は京都大学(京大)卒業後、ウイルス研究所・生命科学研究科にてヒトT細胞白血病ウイルスHTLV-1に関する研究に携わり、ポスドクからは東京医科歯科大学、東京大学医学部免疫学にて高柳広先生に長年師事し研究に従事してまいりました。特に免疫細胞―組織構成細胞との相互作用に着目し、自己免疫疾患や運動器疾患、がんなどの病態機構に関わる研究を進めてまいりました。現在、免疫系を軸とした異種細胞間ネットワークを切り口に、がんや炎症病態に潜む組織微小環境を解明することで、疾患の予防・治療に向けた医療技術開発に繋げていくことを目指しています。また免疫だけでなく、骨を扱う研究も強みとしており、がん骨転移などの骨・骨髄を侵す腫瘍の微小環境の理解にも取り組んでいます。研究者として大事にしている“originalityと“creativity”を第一に、国内外に発信できるような質の高いサイエンスを築き上げ、がんの医学・医療に貢献できるよう一層精進してまいりたく存じます。

以前ある先生から、「人事はご縁だから、焦ることなく実直に研究に取り組んでおけば良い」とアドバイスを受けたことがあります。後藤典子先生にはJST創発でご指導いただいておりましたが、特に私はがん研と交流はなく、初めて金沢大学を訪れたのも教授選考セミナーでした。このような縁など無い私を快く招いて下さった金沢大学、がん研の先生方には感謝の念に堪えません。しかし着任後、髙橋智聡先生が京大ウイルス研でまさにHTLV-Iの研究をされていたこと、私が学生時代に出入りしていた京大医学部の建物に大島正伸先生がいらっしゃったこと、平田英周先生とは実は京大入学年度が同じだということ等、思いもよらない隠されていた「ご縁」が次々と明るみになり驚きの連続でした。

最後に、私はポスドクの時からデスクの傍に思い出の酒升を飾っています。ポスドク1年目の時、ある研究会の懇親会で鏡開きがあり、その際参加者全員に振舞われた酒升なのですが、その会にはMichael Karin博士が招待講演でいらっしゃいました。NF-κBのカリスマを一目見る機会に大変興奮したのですが、若さ故の大胆さでしょう、同ラボの先輩と人混みを掻い潜って遠慮もなくMichael博士に近づき、酒升にサインをしてくれと無茶振りをしたのです。以降、Michaelとサインされた酒升を研究のお守りとしてずっと傍に置いてきました。そうです、前任の善岡克次先生はMichael Karinのお弟子さんであり、今は善岡先生が残して下さった立派な教授机に酒升を置いています。これが最も驚いた「ご縁」でした。

お客様へのおもてなしとして、盆栽を育て始めました。

現在、技能補佐員の猪谷さんと二人で寂しくも賑やかに過ごしています。どうぞ気軽にラボにお立ち寄りください。

国際研究機関ネットワーク形成事業

インド訪問記

上皮幹細胞研究分野

准教授 村上 和弘

インドは南アジアに位置し、世界で最も人口の多い国です。多様な文化、言語、宗教、そして伝統を持ち、その歴史は数千年にわたります。また、経済的にも大きな国であり、IT 産業、医療、製造業など様々な分野で急速に成長しています。昨年の2 月には駐日インド大使であるMr. Sibi George が本学を表敬訪問され、7 月には在日インド大使館の後援のもと、本学にてインド‒ 日本がんシンポジウムが開催されたのは記憶に新しいところです。その際に来日されたTATA メモリアルセンターACTREC の副所長 Dr. Prasanna Venkatraman に招待され、The 3rd International Global Cancer ConsortiumConference(令和6年2月 3-4日開催)に参加するために、インドのムンバイを訪れました。

インドの映画産業であるボリウッドや金融・経済の中心地であるムンバイまでは、小松空港‒ 羽田空港‒ デリー空港‒ ムンバイ空港と乗り継ぐ計20 時間弱の空の旅でした。学会では2 日間にわたって、ヒト化マウスモデルをはじめ、がん微小環境やがん免疫療法などの多岐にわたるテーマに関して活発な議論が行われ、若手研究者や学生によるポスターセッションも行われました。応用研究に焦点が当てられる傾向にありますが、インドの科学が高水準であること、人々が積極的に機会を得て貪欲に知識を吸収しようとする姿に、身が引き締まる思いでした。また、がんの高度治療・研究・教育を行う専門機関であるTATA メモリアルセンターを訪問し、共同研究体制の構築を目指した協議や教員との個別議論を行いました。その場で多く聞かれた意見は、インドの基礎科学の水準は一様ではなく、将来の研究者や科学者の育成に必須である研究インフラや科学教育の普及と促進には未だに多くの課題があるというものです。インド政府により基礎科学水準の向上に向けた取り組みが強化されていますが、現場レベルでの国際的ネットワークの構築強化や交流プログラムの促進が求められていました。

週末にはムンバイの市街地を訪れる機会がありました。街には近代的なビルが林立する一方で、ムンバイ大学などイギリス領であった頃の建築物も多く、その面影が色濃く残っていました。レストランやショッピングモールは人々でごった返しており、人々の購買意欲の高さを物語っていました。

発展していくインドの将来を見据えて、お互いに良い関係を築きつつ、技術交流や人材交流、実験材料の共同利用など、我が国の基礎科学の発展維持に我々が果たせる役割をしっかりと考え、着実に取り組んでいく必要があると改めて感じた訪問になりました。

最後に、本訪問は国際研究機関のネットワーク形成促進の一環として実現したものです。この場を借りて心よりお礼申し上げます。

学際領域展開ハブ形成プログラム

Duke-NUS/金沢大学がん進展制御研究所 ジョイントシンポジウム

~学際領域展開ハブ形成プログラム 国際シンポジウム~

腫瘍遺伝学研究分野

教授 大島 正伸

令和6年3月4日に、シンガポールにてDuke-NUS Medical School とのジョイントシンポジウムを開催しました。Duke-NUS と金沢大学がん進展制御研究所のジョイントシンポジウムは、平成27年4月に金沢大学で開催して以来、5回目を数え、シンガポールでの開催は平成28年以来の2回目です。Duke-NUS からはDavid Virshup 教授が率いるCancer and Stem Cell Biology部門所属のPIや博士研究員、大学院生、そしてシンガポール国立がんセンター(NCCS)の研究者らが参加し、本研究所からは平尾敦先生、後藤典子先生、そして大島正伸の3名が参加しました。さらに今回は、本研究所が主幹として採択された文部科学省「学際領域展開ハブ形成プログラム」の参画研究機関から、河岡慎平先生(東北大・加齢医学研究所)、平山明由先生(慶應義塾大・先端生命科学研究所)、高倉伸幸先生(大阪大・微生物病研究所)も参加され、総勢70 名を超える大変盛況なシンポジウムとなりました。発表内容は、がんの分子生物学や基礎生物研究、臨床研究、そして代謝、悪液質など広範にわたり、シンガポール側からPatrick Tan 博士をはじめ7名、日本側からは上記の6名、総勢13名が最新の知見について講演し、とても活発な議論が展開しました。最後にDuke-NUS/NCCSのBin Tean Teh博士の講評で、大変有意義なシンポジウムの1日が締めくくられました。

翌日3月5日には、日本側の参加者が別れて、Duke-NUS、NCCSのPI研究者や大学院生との個別ディスカッションが企画され、初日に続いてさらに突っ込んだ研究内容について意見交換しました。私自身は、Virshup研究室の大学院生らとWnt受容体の新しい制御機構について、そしてTeh 研究室のメンバーとは胆管がん発生における遺伝子発現制御について、それぞれ最新のデータを元にディスカッションする機会が得られ、密度の高い研究交流の時間を過ごしました。また同日午後には、NCCSの新しい施設を訪問し、最新式の放射線治療施設や、イメージング部門などの研究室、そして屋上を利用したユニークな循環型の食物自給設備など、NCCSによる最先端の取組みを見学する機会がありました。

短期間のシンガポール滞在でしたが、アジア地域から国際的に卓越した研究成果を発信し続けるDuke-NUS/ NCCS との研究交流の機会は貴重であり、我々の研究発展にも大きな力となると考えられます。将来的に、若手の 先生方にバトンタッチしながらDuke-NUS/NCCS との交流を続けていくことが重要と思います。最後に、今回のシンガポール訪問に際して、我々の旅程から、シンポジウム、研究交流会など全ての準備でDuke-NUS の板鼻康至先生に大変お世話になりました。この場を借りて御礼申し上げます。ありがとうございました。

- 当日の詳しい様子はコチラからご覧ください

金沢大学公開講座2024

『がん研究の基礎』と『がん医療の最前線』

がん進展制御研究所の鈴木健之所長が主任講師を務める公開講座「がん研究の基礎」と「がん医療の最前線」が、角間キャンパス内の『かくまちプラザ』で開催されました。

がんは日本における死因第一位であり、生涯のうち約2人に1人が罹患すると推計されるなど、がんに関する研究や医療は、国民の健康にとって重大な問題となっています。

『がん研究の基礎』では、なぜ、ヒトはがんになるのか、どうして正常な細胞ががん化するのか、がん細胞を取り除くにはどうすればよいのかなどの難問に対する研究者の取り組みが紹介されました。がんを引き起こす遺伝子の異常、がん細胞の無限増殖の仕組み、がん化を防ぐシステムなどの研究成果は、がんの診断や治療に役立ち、患者に恩恵をもたらしています。

『がん医療の最前線』では、近年の医学・生物学の進歩により、がんの原因となる遺伝子異常や悪性化のメカニズムが明らかにされ、新しい診断や治療法が開発されていることを解説しました。この研究成果は多くのがん患者にとって希望の光となっています。

今回の講座には、『がん研究の基礎」に58名、『がん医療の最前線』に56名が参加しました。全3回のプログラムを通じて、がん研究の基礎から最新の医療まで幅広く紹介し、がんに関する知識や情報を社会に発信しました。

「がん研究の基礎」

主任講師:鈴木 健之(がん進展制御研究所 所長)

| 5月11日(土) | がん・栄養・代謝 ~がんと宿主,それぞれの生存戦略~ 講師:平尾 敦(ナノ生命科学研究所/がん進展制御研究所 教授) |

| 5月18日(土) | がんを治す ~がんの遺伝子診断と治療法の進歩 2024年~ 講師:髙橋 智聡(がん進展制御研究所 教授) |

| 5月24日(土) | 老化を分子・細胞の視点で科学する ~がんをはじめとする加齢性疾患の革新的な創薬の開発を目指して~ 講師:城村 由和(がん進展制御研究所 教授) |

「がん医療の最前線」

主任講師:鈴木 健之(がん進展制御研究所 所長)

| 6月8日(土) | 膵がんを詳しく知ろう ~早期発見を目指して~ 講師:大坪 公士郎(附属病院腫瘍内科 講師) |

| 6月15日(土) | 乳がん治療 ~ひとりひとりの選択のために乳がんを知りましょう~ 講師:寺川 裕史(附属病院乳腺外科 助教) |

| 6月22日(土) | 肺がんの治療の最前線 ~分子標的治療とがんゲノム医療~ 講師:竹内 伸司(附属病院腫瘍内科 講師) |

金沢大学公開講座より

「がん・栄養・代謝~がんと宿主、それぞれの生存戦略~」

遺伝子・染色体構築研究分野

教授 平尾 敦

「医食同源」や「薬食同源」という言葉の通り、食は病気の発症・予防・治療に深く関わっています。本講座では、現在最新の科学によって解明されつつある、がんの発生・悪性化における栄養とその代謝の役割について紹介しました。例えば、肥満は乳がん、大腸がん、肝がんなどのがんの発症を促すことが多くの研究で示されています。その原因として、食物に含まれる糖質や脂質などの栄養素の関与が示されていますが、最近では腸内細菌叢の関与も知られるようになりました。腸内細菌叢は、食物繊維の分解・消化、ビタミン産生、免疫制御、解毒など、多彩な機能を発揮します。しかし、肥満が原因で腸内細菌叢のバランスが崩れ、発がんを促す代謝物の産生が増加することがわかっています。一方で、食物繊維を多く摂取すると、それを抑制する代謝物が増加するなど、食生活と発がんの関連に関する興味深い現象が明らかになっています。また、がん細胞がどのように栄養素を取り込み、それを自身の増殖や抗がん剤の耐性に利用しているのか、そしてそれらをどのように克服してより良い治療法につなげるのかについて、科学的背景とともに、私たち自身の取り組みも紹介しました。

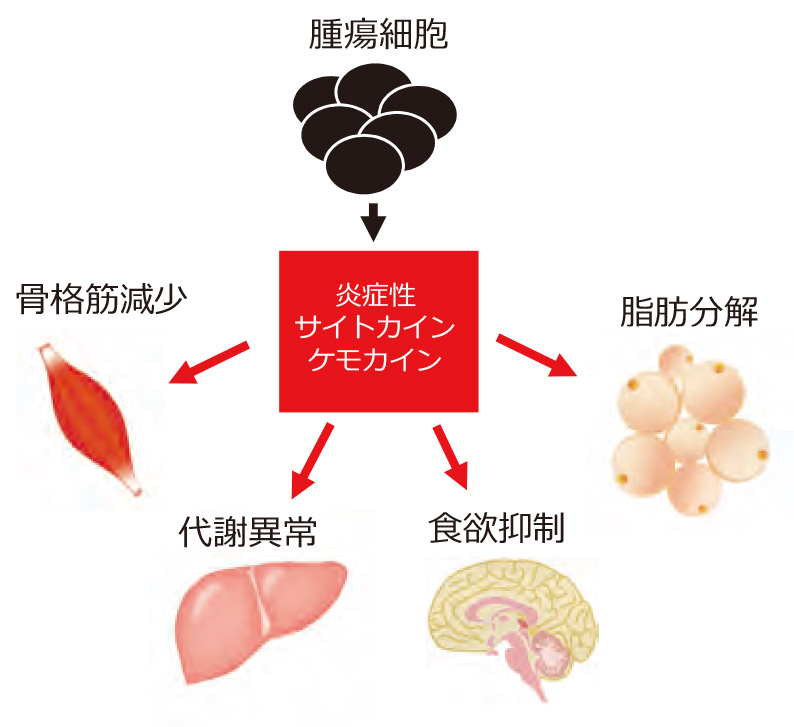

今回、受講者の皆さんとのやりとりを通じて、特に興味を持っていただけたと感じたのは「がん悪液質」の話題だったように思います。がん悪液質は、特定のがんが産生するサイトカイン・ケモカインによって生じる全身の代謝異常であり、食欲不振、体重減少、筋肉の減少(サルコペニア)を特徴とする症候群です。患者の生活の質(QOL)は極めて低く、現時点では有効な介入法が十分に確立されていないアンメット(いまだ満たされていない)医療ニーズのある領域です。現在、私たちは悪液質の新しい早期診断法の開発を目的として、化学、薬学、臨床医学の先生方と共同研究を進めています。その紹介をした際、一人の受講者の方から「QOLの向上は、患者の延命につながるのか?」という核心を突いたご質問をいただきました。「そう思います!代謝の異常が原因で体力が低下し、体力がないと抗がん剤の量を減らさざるを得ず、結果として生存期間が短くなるという悪循環が生じます。早期に診断して適切に介入し、患者さんのQOLを高めること、がんの治療中でもこれまでと同じような生活(仕事、子育て、社会活動など)が継続できるように支援すること、さらに、がん治療そのものが奏功し、結果として延命につながること、これが研究の目標です」とお答えしたところ、納得いただけたご様子でした。近い将来、現在進めている研究の成果をお話しできるよう頑張りたいと思います。

金沢大学公開講座2024「がん研究の基礎」(令和6年5月11日)より

図1 がん悪液質の発生機序

図2 悪液質の症状と生命予後への影響

注目の研究

悪性脳腫瘍の根治を目指して

腫瘍細胞生物学研究分野

教授 平田 英周

私は医学部を卒業後に脳神経外科医として脳神経疾患の診療に従事し、悪性脳腫瘍の研究で学位を取得しました。悪性脳腫瘍は他の臓器のがんと異なり、手術で治癒することが極めて困難です。脳を傷つけることなく浸潤したがん細胞を取り除くことが難しいからです。

私は医学部を卒業後に脳神経外科医として脳神経疾患の診療に従事し、悪性脳腫瘍の研究で学位を取得しました。悪性脳腫瘍は他の臓器のがんと異なり、手術で治癒することが極めて困難です。脳を傷つけることなく浸潤したがん細胞を取り除くことが難しいからです。

悪性脳腫瘍という言葉は、一般的には原発性脳腫瘍(脳の中で発生する腫瘍)のうち周囲の脳組織に浸潤して患者さんを死に至らしめるものを指します。その発生頻度は人口10万人あたりおよそ6人/年と言われており、それほど頻度の高いものではありません。しかしながらその予後は極めて不良であり、例えば最も頻度の高い原発性悪性脳腫瘍である膠芽腫(グリオブラストーマ)は、最善の治療を尽くしても生存期間中央値が1年半に満たないのが現状です1。一方、脳にできる悪性脳腫瘍の中には脳の外で発生したがんが脳に転移してできるものもあります。これを転移性脳腫瘍と呼びます。主に肺がんや乳がんを原発とすることが多いこれらの腫瘍は原発性悪性脳腫瘍よりもはるかに頻度が高く、その実数は把握されていません2。がん患者さん全体の10%程度に脳転移が認められたという報告もあります3。日本人の2人に1人ががんに罹患し、3人に1人ががんで死亡している現状を考えると、凄まじい数です。さらに、これら悪性脳腫瘍は生命に関わるだけでなく、重篤な神経症状(歩けない、話せない、性格が変わる、など)を引き起こし、患者さんの生活の質を大きく毀損します。脳は取り替えることのできない人間の本質とも言える臓器であり、脳を守ることは医学が取り組むべき普遍的課題です。このような観点からも、私たちは悪性脳腫瘍を根治し得る革新的な治療戦略の開発を目指して日々研究を進めています。そして今回、私たちは肺がんが脳に転移する仕組みの一端を明らかにすることに成功しました4。

がんが脳に転移する仕組みを明らかにするためには、がん細胞がどのようにして脳の中に入り込み、脳の中で増殖していくのかを調べる必要があります。この研究には主にマウスを用いた実験と培養細胞を用いた実験が使用されてきましたが、培養細胞を用いた実験には問題がありました。すなわち、脳を構成する細胞の一種であるグリア細胞を安定的に培養する技術に限界があり、がん細胞とグリア細胞との間でどのようなやり取りが行われているのか、詳細に調べることが難しい状況でした5。今回、私たちはグリア細胞を長期安定的に培養する方法(Mixed-glial culture on/in soft substrate:MGS法)を開発することに成功しました。この方法では、マウス由来のグリア細胞を柔らかいゲルの上で培養することで、これまで困難であった初代培養ミクログリアの長期培養が可能となりました。また従来の方法では、2週間程度で失われていたアストロサイトの性質を数か月以上にわたって維持することも可能となり、がん細胞とグリア細胞とのやり取りを長期間にわたって詳細に調べることが可能となりました【図1】。

【図1】MGS法の概要

物理的破砕と酵素処理によってマウス新生仔脳組織から細胞を分離し、柔らかいコラーゲンゲル基盤を用いて培養することにより、初代培養アストロサイトとミクログリアを長期安定的に維持することが可能となった(Ishibashi et al., Dev Cell (2024)より改変)。

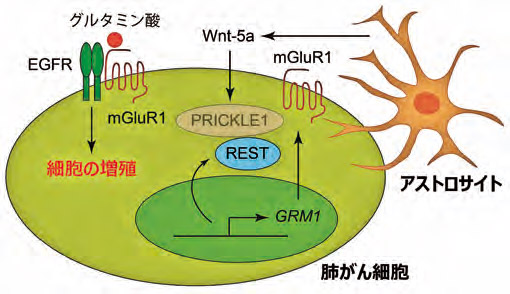

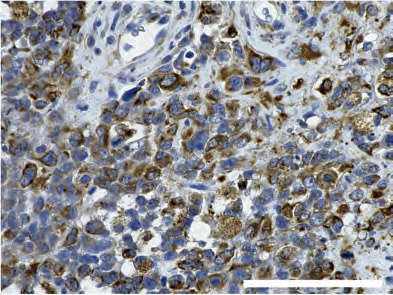

このMGS法を用いた研究により、肺がん細胞が脳に転移する際に重要な役割を担うタンパク質としてmetabotropic glutamate receptor 1(mGluR1)を同定しました。mGluR1はグルタミン酸の受容体としてシナプス伝達に関与しているタンパク質であり、本来、肺がん細胞はmGluR1を発現していません。ところが驚くべきことに、脳に転移した肺がん細胞はアストロサイトとの相互作用によってmGluR1を発現し、このような肺がん細胞はmGluR1の作用によって脳の中で増えていくことが明らかとなりました。その分子機構として、アストロサイトから分泌されるWnt-5aがPRICKLE1とRESTという分子の制御を介してがん細胞にmGluR1の発現を誘導すること、誘導されたmGluR1が肺がん細胞の増殖に重要な役割を担う上皮成長因子受容体(EGFR)と直接結合してこれを安定化し、下流のシグナルを活性化していることが明らかとなりました【図2】。またEGFRの阻害剤であるオシメルチニブは肺がん治療においてとても有効な分子標的治療薬ですが、治療経過中に耐性が生じてしまうことがあり、このような症例に対しては有効な治療法がありませんでした。本研究では、オシメルチニブに耐性を示す肺がん細胞に対しても、mGluR1の阻害が脳転移の進展を抑制することを明らかにしました。また金沢大学脳神経外科との共同研究により、肺がん脳転移の患者さんの組織標本にもmGluR1の発現が認められることが明らかとなりました【図3】。これらの研究成果は将来、脳転移を来した肺がん患者さんに対する新たな治療戦略の開発につながる可能性を秘めています。

このように、私たちの研究室ではがん細胞とグリア細胞の相互作用と分子標的治療に対する耐性、および神経免疫システム再構成への関わりに着目して研究を進めています。近い将来、原発性・転移性の悪性脳腫瘍に対する革新的な治療戦略を確立し、病に苦しむ患者さんを救いたいと思います。

【図2】脳に転移した肺がん細胞が増殖する仕組み

アストロサイトが分泌するWnt-5aによって肺がん細胞にmGluR1の発現が誘導される。誘導されたmGluR1はグルタミン酸依存性にEGFRと結合してこれを安定化することでシグナルを活性化し、肺がん細胞の増殖が促される(Ishibashi et al., Dev Cell (2024)より改変)。

【図3】転移性脳腫瘍患者の免疫染色標本

脳に転移した肺がん細胞にmGluR1(茶色)が発現している。細胞核を青色で染色、スケールは100μm(Ishibashi et al., Dev Cell (2024)より改変)。

【参考文献】

1. WHO Central Nervous System Tumours (2021)

2. Fecci PE et al., Clin Cancer Res (2019)

3. Barnholtz-Sloan JS et al., J Clin Oncol (2004)

4. Ishibashi et al., Dev Cell (2024)

5. Guttenplan et al., J Exp Med (2019)

ラボメンバー