ニュースレター

News Letter

News Letter Vol.23

目次

- 所長エッセイ

- 日本癌学会理事長就任のご挨拶

腫瘍遺伝学研究分野 大島 正伸 教授 - がん進展制御研究所若手研究者の紹介

免疫環境ダイナミクス研究分野 田辺 和 助教 - 研究会・イベントの開催レポート

- 令和7年度 共同利用・共同研究拠点採択課題一覧

- 令和7年度 学際領域展開ハブ形成プログラム採択課題一覧

- 金沢大学公開講座2025

- 注目の研究

免疫環境ダイナミクス研究分野 岡本 一男 教授

遺伝子・染色体構築研究分野 小林 昌彦 助教 - これまでに開催したセミナー/業績など

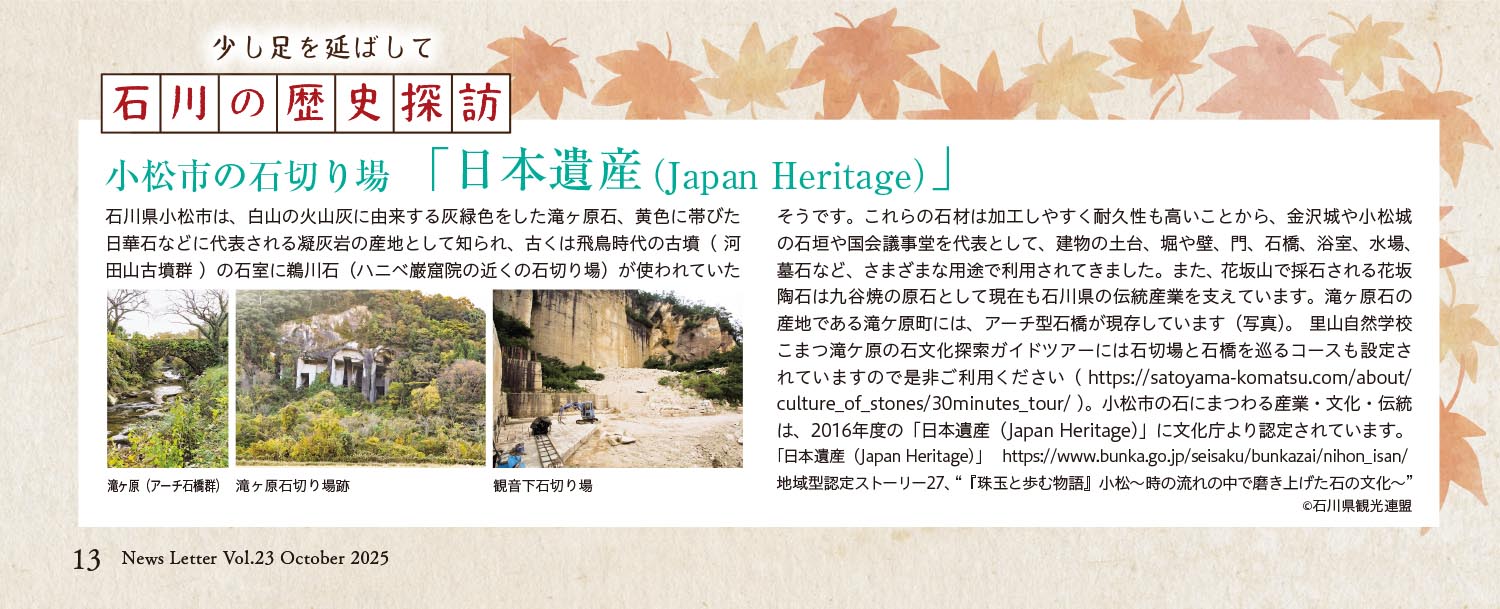

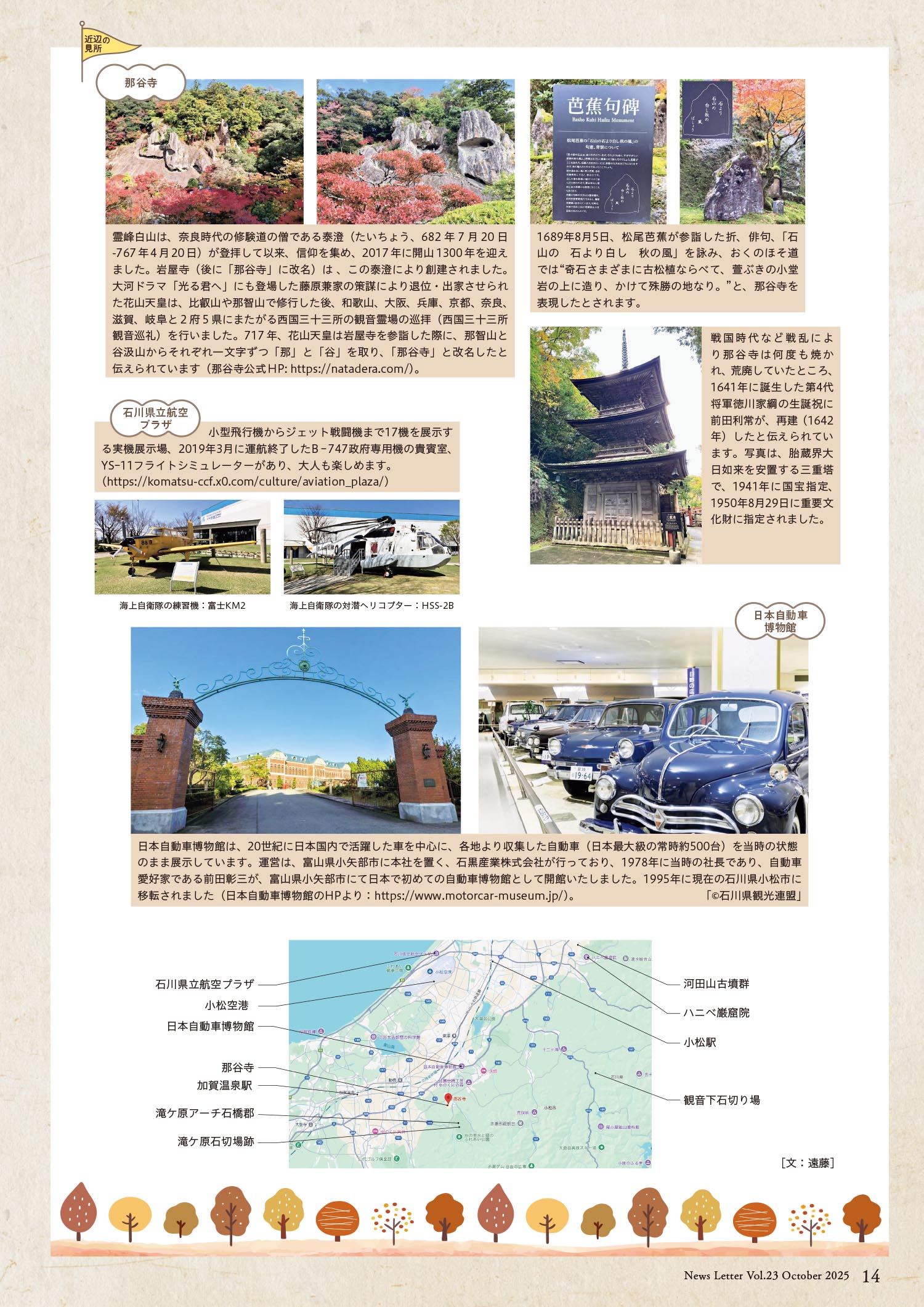

- 少し足を延ばして、石川の歴史探訪

所長エッセイ

ひとは一代

金沢大学がん進展制御研究所

所長 鈴木 健之

米国留学中に所属していた研究室が入っていた建物は、三ヶ月に一度ほどの頻度で火災報知器が誤作動する、そんな建物でした。規則により、全員が建物の外にいったん退避するのですが、消防隊がやって来て安全確認が終わるまで締め出されるので、実験途中の時などは閉口しました。そんなある時、建物の出入口の上部に誰かの名前が刻まれた、小さな古びたプレートが取り付けられているのに気がつきました。私たちは普段、その建物を番号で呼んでいましたし、公式な住所表記も番号であったため、名前が付いていることなど考えたこともありませんでした。研究室のボスに聞いてみると、「その人の寄附で建物が建てられたんじゃないかな。会ったこともないし、詳しいことは知らない」と素っ気ない返事が返ってきました。調べてみると、研究所内のほとんどの建物は、人の名前を記したプレートが掲げられており、それぞれ特定の個人からの寄附によって建設されているようでした。

米国留学中に所属していた研究室が入っていた建物は、三ヶ月に一度ほどの頻度で火災報知器が誤作動する、そんな建物でした。規則により、全員が建物の外にいったん退避するのですが、消防隊がやって来て安全確認が終わるまで締め出されるので、実験途中の時などは閉口しました。そんなある時、建物の出入口の上部に誰かの名前が刻まれた、小さな古びたプレートが取り付けられているのに気がつきました。私たちは普段、その建物を番号で呼んでいましたし、公式な住所表記も番号であったため、名前が付いていることなど考えたこともありませんでした。研究室のボスに聞いてみると、「その人の寄附で建物が建てられたんじゃないかな。会ったこともないし、詳しいことは知らない」と素っ気ない返事が返ってきました。調べてみると、研究所内のほとんどの建物は、人の名前を記したプレートが掲げられており、それぞれ特定の個人からの寄附によって建設されているようでした。

功なり名を遂げた人が、寄附によって社会に恩返しをすることは欧米ではよくあることです。このように寄附が一般的であるのは、宗教的価値観や税制上のインセンティブの影響があるかもしれませんし、あるいは「ノブレス・オブリージュ」の精神が広く浸透していることが関係しているのかもしれません。Microsoft創業者のビル・ゲイツ氏や投資の神様ウォーレン・バフェット氏が生涯に築いた資産のほとんどを寄附する意思を公にしているのは有名な話ですし、昨今のテック・オリガルヒですら同様の活動にコミットしているようです。

自身の成功を自身の努力の帰結と一義的に捉えるのか、成功に必要な才能をたまたま授けられたと捉えるのか、人それぞれの考え方であり、どうであれ尊重されるべきです。しかし、そうした認識が寄附や社会貢献といった行動のみならず、その人の生き方や社会への向き合い方に少なからず影響を与えているように思われます。

素人考えながら、教育に関わっていると、〈有効な努力をできる才能〉というものが確かに存在し、それは努力だけではなかなか手に入れられない、ということを実感する瞬間があるのではないかと思います。大学の教員は、少なくともそのような才能を授かった人であると言って差し支えないでしょう。そして、科学の歴史を振り返ってみれば、科学に携わる人は今の時代においても「ノブレス・オブリージュ」を担う立場にあるのではないか、そんなふうにも思うのです。自らの日々の仕事が、果たして少しでも社会のためになっているのか、内省的に問い直している今日この頃です。

令和7年10月

日本癌学会理事長就任のご挨拶

日本癌学会の理事長に就任して ~若手の皆さんに~

腫瘍遺伝学研究分野

教授 大島 正伸

令和7年4月から、日本癌学会の理事長を務めることになりました。任期は2年です。日本癌学会は、約13,000名のがん研究者・医療従事者が所属する国内最大の学術団体で、「がん研究の発展を推進し、がんを克服して国民の健康福祉に貢献する」ことを理念に活動しています。とはいえ、「癌学会は実際に何をしている団体なの?」「癌学会に入会するメリットは何?」と思う人も多いかもしれません。国内の色々な学会の会員数は、近年減少傾向にあり、癌学会も例外ではありません。そこで今回は、学会の魅力を簡単に紹介して、とくに大学院生や博士研究員など若手のみなさんに興味を持ってもらえたらと思います。

令和7年4月から、日本癌学会の理事長を務めることになりました。任期は2年です。日本癌学会は、約13,000名のがん研究者・医療従事者が所属する国内最大の学術団体で、「がん研究の発展を推進し、がんを克服して国民の健康福祉に貢献する」ことを理念に活動しています。とはいえ、「癌学会は実際に何をしている団体なの?」「癌学会に入会するメリットは何?」と思う人も多いかもしれません。国内の色々な学会の会員数は、近年減少傾向にあり、癌学会も例外ではありません。そこで今回は、学会の魅力を簡単に紹介して、とくに大学院生や博士研究員など若手のみなさんに興味を持ってもらえたらと思います。

癌学会の大きなイベントといえば、毎年秋に開催する学術総会(今年は56年ぶりに金沢で開催!)です。国内外の研究者が一同に集い、それぞれの研究成果を発表しあい、最新の知見を得て議論や交流を行います。海外研究者の最先端の研究について、オンラインで論文を読み、セミナーを聞くこともできますが、会場で生の発表を聞き、質問し、対面で議論する経験は格別です。私自身、これまでの学会や研究会で出会った世代や分野を超えた多くの皆さんとの交流が、その後の共同研究に繋がり、いろいろな局面で相談する仲間となり、大きな財産となっています。

近年の技術革新により、国際的にも先端的ながん研究は最新設備の整った中央に集まる傾向にありますが、革新的な研究は若い研究者の自由で斬新な発想と、分野を超えた研究交流がエネルギーとなって生まれることが多いのではないでしょうか。これからの癌学会では、基礎医学や臨床、薬学、獣医学に加え、生物学、化学、数理科学など多様なバックグラウンドの研究者が集い、新しい研究の芽を育てる場を広げていきたいと思います。この流れを、これからの2年間、理事長として加速させたいと考えています。

若手研究者の皆さんの環境はさまざまと思いますが、ぜひ研究室や所属機関の外にも目を向けてみてください。日本癌学会は、学術総会や小規模ながら国際的なカンファレンスの開催を通して、皆さんの研究の世界を広げるきっかけを提供していきます。興味のある方は、ぜひイベントに参加して、研究交流の場を肌で感じてください。きっと何か糧となるものが得られるでしょう。それぞれの会場で皆さんをお待ちしています!

日本癌学会主催の 2025 JCA-AACR Cancer Precision Medicine International Conference にて。

Dr. Victor Velculescu(左)と筆者(右)

がん進展制御研究所 若手研究者の紹介

私にとってのがん進展制御研究所

免疫環境ダイナミクス研究分野

助教 田辺 和

令和7年4月より、岡本 一男教授主宰の免疫環境ダイナミクス研究分野に着任いたしました田辺 和(やまと)と申します。私の経歴を書き連ねますと、金沢大学教育学部附属中学校・金沢泉丘高等学校・金沢大学自然システム学類・金沢大学院自然科学研究科(前期課程・向田 直史教授)・金沢大学院医薬保健学総合研究科(後期課程・向田 直史教授)・金沢大学医学部博士研究員(分子遺伝学・倉知 慎教授)を経て、現在につながります。金沢にどっぷりと浸っているだけでなく大学院生時代をがん進展制御研究所で学ばせてもらい、このがん研ニュースレターは創刊号から拝読しています。自分が寄稿する番が回ってくるとは考えておりませんでした。創刊号からホームページより見られるので、10年以上にわたる歴史を下記の二次元コード(QR)から確認してもらえればと思います。

令和7年4月より、岡本 一男教授主宰の免疫環境ダイナミクス研究分野に着任いたしました田辺 和(やまと)と申します。私の経歴を書き連ねますと、金沢大学教育学部附属中学校・金沢泉丘高等学校・金沢大学自然システム学類・金沢大学院自然科学研究科(前期課程・向田 直史教授)・金沢大学院医薬保健学総合研究科(後期課程・向田 直史教授)・金沢大学医学部博士研究員(分子遺伝学・倉知 慎教授)を経て、現在につながります。金沢にどっぷりと浸っているだけでなく大学院生時代をがん進展制御研究所で学ばせてもらい、このがん研ニュースレターは創刊号から拝読しています。自分が寄稿する番が回ってくるとは考えておりませんでした。創刊号からホームページより見られるので、10年以上にわたる歴史を下記の二次元コード(QR)から確認してもらえればと思います。

本題に触れるにあたり、私は本研究所をがん“進展制御”研究所と捉えていると述べさせてもらいます。人類にとって是が非でも克服したい病の「がん」であり、そのためのがん研究を推し進めている研究所です。とはいえ、一言にがん研究といっても正に多種多様なアプローチがあります。中でも“進展制御”と銘打つことによって、取り組むべき課題にフォーカスが当てられていることが大きな特徴だと認識しています。その“進展制御”というキーワードから何を連想してがん研究を行うかは各研究者の感性に委ねられているのだと考えています。では、自分が何を連想するかというと「がん転移」です。果たしてこの考え方が歴々の先生方が目指す理想を反映できているかは見当がつきません。それでも、初学者の頃から多くの経験を積ませてもらったこのがん進展制御研究所で、これまでの歴史を大事にしつつ、これからの歴史の一端を担えるということを光栄に感じます。

真面目なところを文章にしようと我ながらに書いてきたつもりですが、個人としての紹介が薄いですね。座右の銘ではありませんが、「できないと、やったことがないは別」であり「人間が想像することは創造できる」と考えています。何をやったことがあるかで個性を生み出していく中で自分の個性は何かと問われれば、分かりやすく挙げられるのは「車」と「パソコン」でしょうか。どちらも金沢で研究生活を送る上で有用な要素ですが、必須ではないです。再度がん進展制御研究所に参画できたことを嬉しく感じており、改めてお世話になります。

がん進展制御研究所ニュースレターサイト

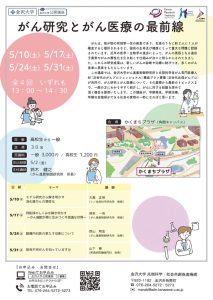

金沢大学公開講座2025

『がん研究とがん医療の最前線』

がん進展制御研究所の鈴木健之教授が主任講師を務める公開講座「がん研究とがん医療の最前線」が、角間キャンパス内の『かくまちプラザ』で開催されました。

がん進展制御研究所の鈴木健之教授が主任講師を務める公開講座「がん研究とがん医療の最前線」が、角間キャンパス内の『かくまちプラザ』で開催されました。

がんは、我が国の死因第一位の疾患であり、生涯のうちに約2人に1人が罹患すると推計されるなど、国民の生命及び健康にとって重大な問題と認識されています。近年の医学・生物学の進歩によって、がんの原因となる遺伝子異常やがんの悪性化を引き起こす仕組みが次々と明らかにされてきました。これらの研究成果は、新しいがんの診断や治療に結びつき、多くのがん患者に恩恵をもたらしています。

今回の講座には、36名が参加しました。全4回のプログラムを通じて、がん研究とがん医療について、基礎から最新のトピックスまで、一般の方にわかりやすく紹介し、がんに関する知識や情報を社会に発信しました。

「がん研究とがん医療の最前線」

主任講師:鈴木 健之(がん進展制御研究所 所長)

| 5月10日(土) | モデル研究から解き明かす消化器がんの悪性化 講師:大島 正伸(がん進展制御研究所・ナノ生命科学研究所 教授) |

| 5月17日(土) | 骨転移のしくみを解き明かす~がん細胞が骨に住みつく不思議な世界~ 講師:岡本 一男(がん進展制御研究所 教授) |

| 5月24日(土) | 腫瘍内科医の果たす役割について 講師:西山 明宏(がん進展制御研究所 助教) |

| 5月31日(土) | 原発不明がんを知っていますか 講師:山下 要(附属病院腫瘍内科 助教) |

金沢大学公開講座より

骨転移のしくみを解き明かす ~がん細胞が骨に住みつく不思議な世界~

免疫環境ダイナミクス研究分野

教授 岡本 一男

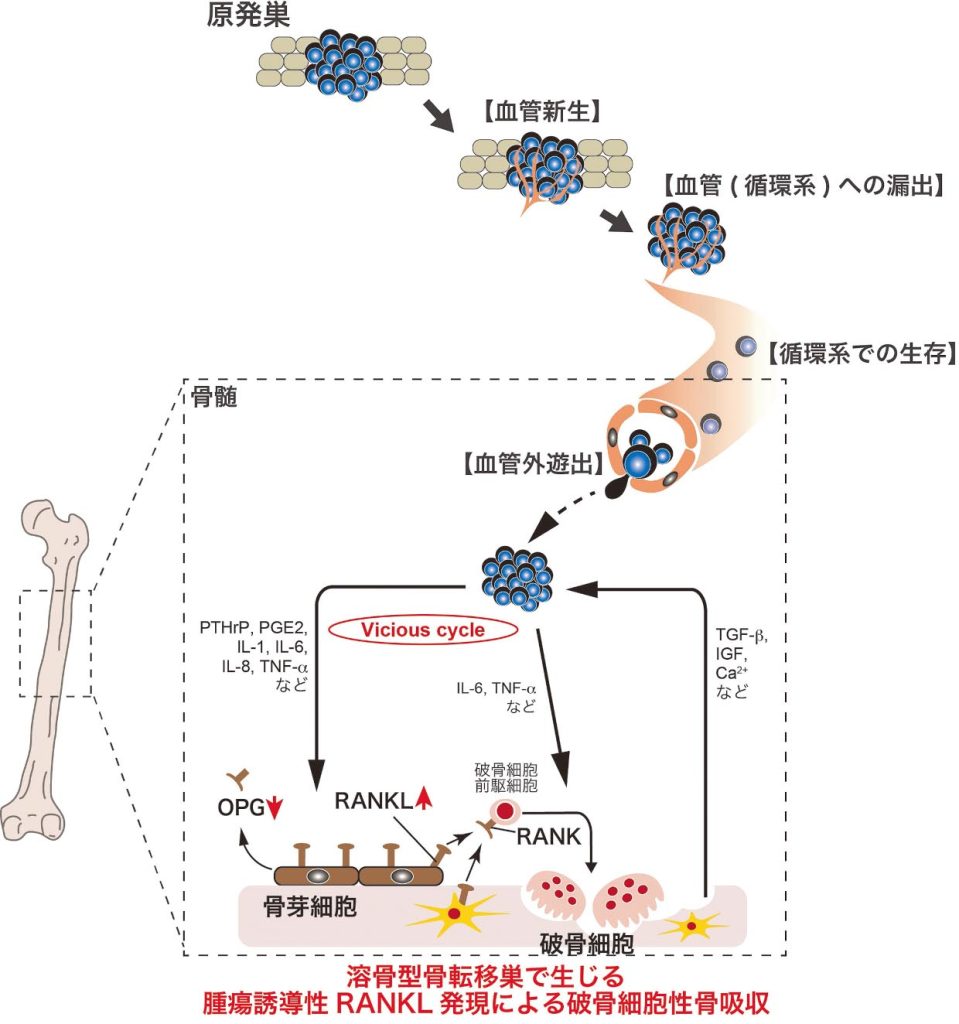

骨は肺、肝臓、脳に並ぶ代表的な転移標的臓器の一つであり、特に肺癌、乳癌、前立腺癌で高い頻度で転移が生じます。また骨転移は激しい痛みや骨折、脊髄圧迫による麻痺など、患者さんのQOLを著しく低下させ、予後にも深刻な影響を与えます。特に体重を支える脊椎や骨盤への転移は、その影響が甚大です。本公開講座ではまず骨代謝の基本から解説し、骨の不思議な世界にスポットライトを当てながら、がん骨転移の基礎、臨床、そして最新の研究成果を紹介しました。

一見、硬くて静的な骨も、実は古い骨が溶かされ新しい骨が作られる「骨リモデリング」という動的なプロセスで維持されています。骨転移の厄介な点は、がん細胞が骨リモデリングを担う細胞(破骨細胞、骨芽細胞)と互いに影響し合い、がん悪循環(tumor vicious cycle)と呼ばれる病態を作り出してしまうこと。この仕組みが骨転移の病態の根幹にあることをお伝えしました。こうした骨転移のメカニズムを紐解きつつ、私たちが長年取り組んでいる破骨細胞分化必須因子RANKLにまつわる研究についてもご紹介しました。講演中は、少し専門的すぎたかと内心懸念しておりましたが、質疑応答の時間では、学術的な内容から臨床的な疑問まで多くの重要なご質問を頂戴しました。参加者の皆様が骨ならではの病態を深くご理解いただけていたことに安堵したとともに、示唆に富むご質問をいただいたことで私自身も大変勉強になりました。単なる研究紹介に留まらず、がん骨転移の治療の困難さと研究の必要性を理解していただく、非常に有意義な機会となりました。

注目の研究

体内リン濃度低下が引き起こす「骨軟化症」の意外な原因

免疫環境ダイナミクス研究分野

教授 岡本 一男

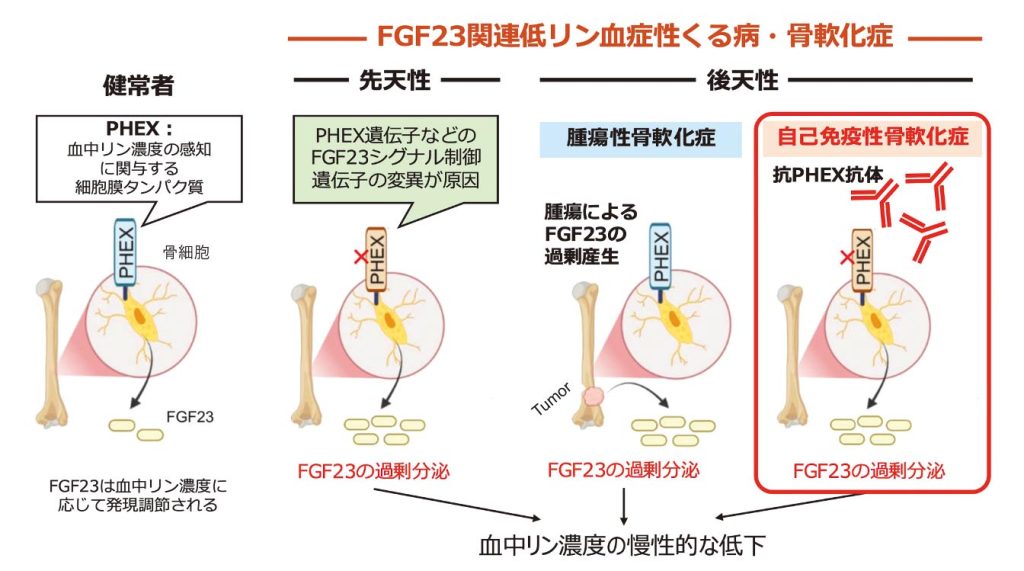

骨は運動器であるとともに、カルシウムやリンといったミネラル代謝調節の中枢を担う器官である。一方、免疫系は外来異物を排除する生体防御システムであり、一見すると骨とは無関係に思えるかもしれない。しかし実際には両者は様々な状況で相互に影響し合う。炎症疾患やがんなどの病的状況において、過度な免疫応答が骨代謝細胞に作用して骨組織の多様な変容を促すことが知られている。私自身これまで免疫が骨に影響を与える様々な現象を報告してきたが、今回また一つ、骨と免疫の新たな相互作用の経路を発見するに至った。

骨は運動器であるとともに、カルシウムやリンといったミネラル代謝調節の中枢を担う器官である。一方、免疫系は外来異物を排除する生体防御システムであり、一見すると骨とは無関係に思えるかもしれない。しかし実際には両者は様々な状況で相互に影響し合う。炎症疾患やがんなどの病的状況において、過度な免疫応答が骨代謝細胞に作用して骨組織の多様な変容を促すことが知られている。私自身これまで免疫が骨に影響を与える様々な現象を報告してきたが、今回また一つ、骨と免疫の新たな相互作用の経路を発見するに至った。

骨の無機質の主要構成要素はカルシウムとリンであり、いずれも体内血中濃度が厳密に調整されている。カルシウム濃度は副甲状腺ホルモン、カルシトニン、活性型ビタミンDに制御される一方、リン濃度は骨細胞が産生するFGF23によって制御されている。骨細胞は骨組織の中で最も数の多い細胞であり、骨芽細胞の最終分化形として骨基質に埋没して細胞突起を張り巡らせている。一方、体内のリン濃度が上昇すると骨細胞はFGF23を産生する。FGF23は腎近位尿細管でのナトリウム-リン共輸送体の発現を低下させることでリン再吸収を抑制するとともに、腸管のリン吸収も抑制することで、血中リン濃度を低下させる。しかしFGF23が病的な理由により過剰に産生されると、リン濃度が慢性的に低下し(低リン血症)、そのため骨の石灰化障害が引き起こされる。この疾患はFGF23関連低リン血症性くる病・骨軟化症と呼ばれ、先天性と後天性に分類される。先天性ではFGFR1やリン濃度感知タンパク質であるPHEXなどのFGF23シグナルに関わる遺伝子変異が複数同定されている。一方、後天性の主な要因はFGF23を異常に産生する腫瘍であり、そのため低リン血症に陥る(腫瘍性骨軟化症)。FGF23産生腫瘍は良性中胚葉系腫瘍が多く、その他に前立腺癌や肺癌,軟骨肉腫、線維肉腫などの悪性腫瘍も報告されている。しかしながら約30-45%の患者は腫瘍が検出されず原因不明とされてきた。今回我々は、原因不明とされてきた後天性FGF23関連低リン血症性くる病・骨軟化症の一部が、PHEXに対する自己抗体によって引き起こされることを発見し、自己免疫性骨軟化症と命名した(図)。PHEXはFGF23発現を負に制御するため、自己抗体によるPHEX阻害がFGF23の恒常的発現に繋がる。従来腫瘍が原因と認識されてきた疾患に、実は自己免疫が関与していたのだった。

筆頭著者である星野さんは、当時臨床の大学院生で実験経験がほぼなく、最初は試行錯誤の毎日でほぼ付きっきりの日々でした。解析系の確立まで、私は幾度となく改善点を提示し、時にはかなりしつこく注文をつけましたが、星野さんの素晴らしい点は一つも文句を言わず、臨床業務で忙しい中、私が提示したことを全て迅速に試し、すぐに報告し続けてくれたことです。初めて自己抗体陽性の患者検体に出会った時、FACSの前で「うわぁ!」と二人で叫んだことを今でも覚えています。本研究は間違いなく星野さんの真摯で忍耐強い人柄があってこそ成し遂げられたものであり、伊東先生とのご縁で関わることになった私も研究者冥利に尽きる喜びを感じています。

図:腫瘍性骨軟化症と自己免疫性骨軟化症

【参考文献】

The New England Journal of Medicine 2025; 392(5): 513-515

筆者(左)と星野良朋先生(中央)と伊東伸朗先生(右)

(東京大学大学院医学系研究科難治性骨疾患治療開発講座)

リソソーム制御が脳腫瘍治療のカギ!

~アミノ酸バランスを活用した“抗がん剤ブースター療法”を開発~

遺伝子・染色体構築研究分野

助教 小林 昌彦

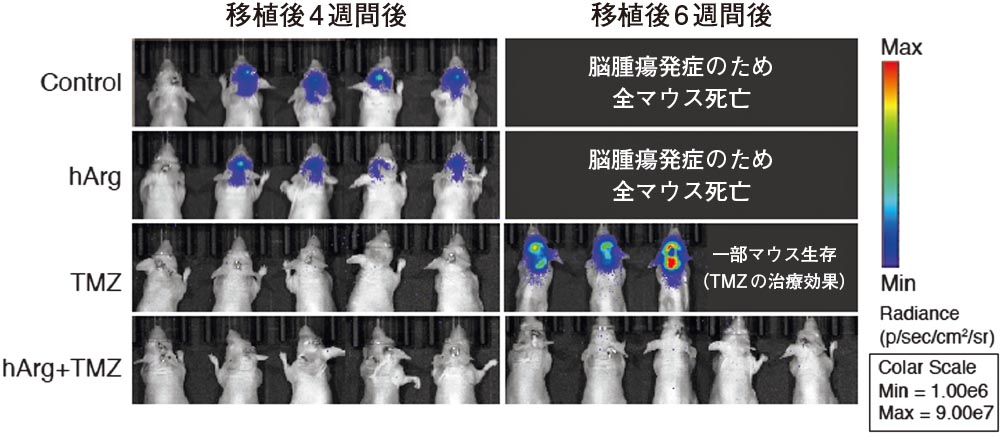

悪性脳腫瘍である膠芽腫は、手術、放射線、抗がん剤テモゾロミド(TMZ)による治療が行われていますが、多くの患者さんが治療抵抗性となり再発してしまいます。そのため、治療抵抗性の仕組みを解明し、新たな治療法を開発することが急務です。

悪性脳腫瘍である膠芽腫は、手術、放射線、抗がん剤テモゾロミド(TMZ)による治療が行われていますが、多くの患者さんが治療抵抗性となり再発してしまいます。そのため、治療抵抗性の仕組みを解明し、新たな治療法を開発することが急務です。

今回の研究は、金沢大学と東京大学にて樹立された膠芽腫細胞株を用いて、細胞内小器官のリソソームに着目して解析を行い、これらの腫瘍細胞は正常細胞に比べてリソソーム活性が高くなっているという発見から始まりました。解析を進めると、リソソーム活性が高い細胞株ほど腫瘍形成能が高いこと、さらに、TFE3というタンパク質がそのリソソーム活性の制御と、膠芽腫細胞の治療抵抗性に関与していることが明らかになりました。これらのことから、リソソーム活性、および、TFE3経路は脳腫瘍の悪性度を示す重要な指標であり、治療標的にもなることが分かりました。

細胞内代謝の解析にて、リソソーム活性が高い細胞株と低い細胞株とではアミノ酸代謝に違いが見られたため、詳しく調べると、「リシン」という必須アミノ酸がリソソームの機能維持に重要であり、培養液中のリシン濃度を下げると、リソソーム機能が低下し、腫瘍細胞がTMZに高感受性になることが分かりました。その仕組みとして、リシンとアルギニンのバランスが重要であり、リシンは、アルギニンを基質とした一酸化窒素の生成を抑えることで、リソソームを一酸化窒素から保護していることが分かりました。

マウスモデルでも、リシン除去食によりTMZの治療効果が高まりましたが、リシンは必須アミノ酸であるため、体重減少などの副作用が課題でした。そこで、リシン制限と同様な効果を持つ化合物を探し、「ホモアルギニン」という物質が、リソソーム機能を抑制し、TMZの治療効果を高めることを発見しました(図)。ホモアルギニンを用いた場合、マウスへの悪影響は見られませんでした。細胞レベルでは、ホモアルギニンは放射線や他の抗がん剤の治療効果も高めることが分かりました。

これらの研究成果は、膠芽腫治療における“抗がん剤ブースター療法”の開発に道を開くものと期待されます。この研究では、中国人留学生のJingさんが大きく貢献してくれました。彼の益々の活躍を期待しています。また、学内外の多くの方にもご協力をいただき、心より感謝申し上げます。

図:ホモアルギニン(hArg)投与は、テモゾロミド(TMZ)の治療効果を増強する。

色つきの部分:マウス脳内で増殖している患者由来脳腫瘍細胞

TMZ:抗がん剤テモゾロミド、hArg:ホモアルギニン

【参考文献】

Nature Communications 2025; 16: 2876