ニュースレター

News Letter

News Letter Vol.16

目次

- 所長よりご挨拶

- シンポジウム・研究会の開催

- 共同研究者の紹介

東京大学大学院理学系研究科 菅 裕明 教授

金沢大学がん進展制御研究所 松本 邦夫 教授 - がん進展制御研究所若手研究者の紹介

小谷 浩 助教

Rojas Chaverra Nichole Marcela 研究員 - 高校生へ向けて研究紹介

免疫炎症制御研究分野 須田 貴司 教授 - これまでに開催したセミナー/業績など

- 石川の風物

共同研究者の紹介

松本研との共同研究は興奮の連続だ!

東京大学大学院理学系研究科

化学専攻・生物有機化学教室

教授 菅 裕明

ちょうど10年前、博士大学院生だった伊藤健一郎くんとプロジェクトのディスカッションをオフィスでしていた。彼はMETを標的として特殊環状ペプチドの探索をしていて、その結果が出てきていた。獲得してきたペプチドのいくつかは、標的タンパク質の細胞外ドメインに解離定数が数nMで強力に結合することは間違いない。しかしMETのアッセイ系をもっていない我々の研究室では、この強力な結合力が生物活性につながるかどうか検証するすべがない。これらのペプチドがアンタゴニスト活性をもつのか、あるいは2両化すればアゴニスト活性を発揮できるのか、アイディアがあっても確信を得るすべがなかったのだ。

ちょうど10年前、博士大学院生だった伊藤健一郎くんとプロジェクトのディスカッションをオフィスでしていた。彼はMETを標的として特殊環状ペプチドの探索をしていて、その結果が出てきていた。獲得してきたペプチドのいくつかは、標的タンパク質の細胞外ドメインに解離定数が数nMで強力に結合することは間違いない。しかしMETのアッセイ系をもっていない我々の研究室では、この強力な結合力が生物活性につながるかどうか検証するすべがない。これらのペプチドがアンタゴニスト活性をもつのか、あるいは2両化すればアゴニスト活性を発揮できるのか、アイディアがあっても確信を得るすべがなかったのだ。

私は伊藤くんに言った。「我々だけでやっていても埒が明かないので、日本で最も信頼できそうな研究者を挙げてくれ。コンタクトして共同研究を申し込もう。」彼は翌日には数名のリストをもってきた。その中で、最も信頼できる研究者で、素晴らしい成果を出していらっしゃったのが、松本邦夫先生の研究室だった。早速、メールを松本先生にお送りした。すぐにメールの返信があり、それが非常にポジティブだった。絶好の機会だと認識した伊藤くんは、すぐに合成した特殊環状ペプチドを松本研にお送りした。担当者は、松本研にポスドクで居た鈴木さん、すぐに生物活性をみてくれた。アンタゴニスト活性はないとの報告。続いて、2両化版をお送りした。そうすると「アゴニスト活性がある!」と報告が入った。まさに、興奮した瞬間だった。あとで鈴木さんから「私も興奮して小躍りした」と伺った。さらに酒井先生も加わり、この研究は加速していく。あっという間に論文のデータがまとまり、Nature Commに発表することができた。

それ以来、松本研と菅研は強力なタッグを組み、HGFに結合する特殊環状ペプチドがアンタゴニスト活性をもつことを示した。理研の渡辺恭良研との共同研究も加わり、PET試薬への応用が進み、さらにHS-AFMの解析も加わり、特殊環状ペプチドの機能解明にもつながる。この数年で共同研究は大阪大学の髙木淳一研にも波及、新たな展開へ。興奮の連続である。この興奮は、まだまだ続くと確信している。本当に楽しみだ!

イノベーションということと縁

金沢大学がん進展制御研究所

腫瘍動態制御研究分野

教授 松本 邦夫

菅裕明先生との共同研究は2012年の終わりごろから始まりました。ほぼ10年になりますが、僕にとって研究が次の段階にステップアップする飛躍の始まりだったと思います。菅先生のご専門はケミカルバイオテクノロジーです。標的分子に高い特異性で結合する特殊環状ペプチドを取得できる「RaPID(Random Peptide Integrative Discovery)システム」を確立されました。最初、菅先生チームがMET受容体(HGF受容体)に結合する環状ペプチドを取得されていて、僕たちはその活性を調べたことがきっかけでした。

菅先生はRaPID法をコア・テクノロジーとするスタートアップ(ベンチャー)、ペプチドリーム社を2006年に起業されました。同社は海外メガファーマや国内の主な医薬メーカーからの受託契約をとり、あれよあれよの間にマザーズ上場(2013年)、東証一部上場(2015年)を果たしました。スタートアップの中の横綱という感じです。それを支えたのは、誰にも真似できない、真似しようと思われないコア・テクノロジーの革新性と思います。社会に強いインパクトを与えるイノベーションってこんなんだ、と横目で眺めている感じでした。その一方で、菅先生は権威とつながる雰囲気はゼロで気さく・謙虚な研究者・ミュージシャンです。最近、菅先生は高木淳一先生(大阪大学)と、任意のタンパク質分子(例えば抗体など)に環状ペプチド配列を移植(graft)することによって、優れた性能をもつタンパク質医薬(バイオロジクス)を創成するLasso-Graft(Lassoは投げ縄)を確立され、2017年にスタートアップ2つ目のミラバイオロジクス社を起業されました。

2012年にはじまった共同研究でしたが、その後、よもやの興奮や意匠の手応えを感じられる結果をともなって現在も継続しています。共同研究の成果は診断・治療用分子として優れた性能をもっていて、アカデミアの研究室同士を超えて大きな広がりとなって進んでいる感覚です。

腫瘍動態制御研究分野のメンバー 筆者:左から5番目

菅教授と松本教授は2012年度と2019年度の採択課題で共同研究をすすめています

がん進展制御研究所若手研究者の紹介

研究留学・企業勤務経験を経たphysician-scientist

腫瘍内科研究分野

助教 小谷 浩

2021年1月より、矢野聖二教授が主宰する腫瘍内科の助教として着任させていただきました。

2021年1月より、矢野聖二教授が主宰する腫瘍内科の助教として着任させていただきました。

以前には2013年から2017年の間に大学院生・特任助教として、同教室にお世話になっておりましたが、新しい分野の知識や経験を求めて、米国フロリダ州のH. Lee Moffitt Cancer Center(MCC)での2年間の研究留学および武田薬品工業株式会社での1年半の臨床開発部門勤務を経て、再び金沢に戻ってきました。

研究留学中には新規治療法であるキメラ抗原受容体T細胞療法(通称CAR-T)のパイオニアの一人であるMarco Davila博士(写真左下)の研究室で免疫療法に関する実験方法や解析などを学び、企業との共同研究などにも携わりました。いわゆるWetな実験だけでなく、Mass dataを扱うDryな解析も少し学びました。MCCは、タンパという沖縄本島とほぼ同緯度で、年中ほぼ半袖で過ごせる自然が豊かな地域にあり、時々天然のワニを見かけることもありました。

また、留学中に得た知識を生かすために転職の場とした製薬企業の臨床開発部門では、主にCAR-Tのfirst-in-human企業主導治験に参画し、四苦八苦しながら多くのことを学びました。在職中の約4カ月間はオンコロジー部門本社のあるボストンで過ごし、多くの人とも交流の幅を広めました(写真右下)。企業勤務の経験で特に印象的なことは、当たり前のことかもしれませんが、RACI(R: Responsible, A: Accountable, C: Consulted, I: Informed)に基づいて自分の業務を行うことへの理解で、現在も常に意識するようになりました。

現在、腫瘍内科へ戻ってからは、これまでの知識と経験を生かして、unmet medical needsに重点を置き、免疫療法や分子標的薬などを融合した新規治療法の開発を目標として研究を行っています。また、腫瘍内科医のphysician-scientistとして、微力ながらも臨床に携わっています。

“‘Where did you go to, if I may ask?’ said Thorin to Gandalf as they rode along.

‘To look ahead,’ said he.

‘And what brought you back in the nick of time?’

‘Looking behind,’ said he.”

腫瘍動態制御研究分野

研究員 ROJAS CHAVERRA NICHOLE MARCELA

It is highly possible that we have not talked directly but let me tell you a little bit about me. I was born in Bogotá, Colombia. The capital of my country is located at 2640m above sea level on the Andes, the longest continental mountain range in the world which goes from the South in Argentina through 7 countries until Colombia and Venezuela, the Colombian Andes divide into three branches, the capital was built by the Spanish conquerors in an enormous flat region at this high altitude of the East branch. Contrary to what most foreigners expect it is not a warm city, precisely due to its location its average temperature is 14.5 °C varying from 6 to 19 °C which I find like Kanazawa´s autumn, and because it is near the Ecuador that is the average temperature during the whole year. I have experienced lower temperatures there though, but it’s nothing that a hot and sweet beverage such as an “Agua de panela” or a cocoa, or a “café con leche” (yes, coffee milk) cannot solve, especially when I spent most of my life with my family which made every day warmer …

It is highly possible that we have not talked directly but let me tell you a little bit about me. I was born in Bogotá, Colombia. The capital of my country is located at 2640m above sea level on the Andes, the longest continental mountain range in the world which goes from the South in Argentina through 7 countries until Colombia and Venezuela, the Colombian Andes divide into three branches, the capital was built by the Spanish conquerors in an enormous flat region at this high altitude of the East branch. Contrary to what most foreigners expect it is not a warm city, precisely due to its location its average temperature is 14.5 °C varying from 6 to 19 °C which I find like Kanazawa´s autumn, and because it is near the Ecuador that is the average temperature during the whole year. I have experienced lower temperatures there though, but it’s nothing that a hot and sweet beverage such as an “Agua de panela” or a cocoa, or a “café con leche” (yes, coffee milk) cannot solve, especially when I spent most of my life with my family which made every day warmer …

I studied medicine in the “Universidad Militar Nueva Granada” for 6 years. Then I worked as a general practitioner and it was amazing, I understood what was to be helpful, to make somebody else’s pain softer, not just by prescribing medicine but by listening and understanding… Nevertheless, the impact of my actions was not enough, regardless how hard we tried, the bad news of diseases without a definitive treatment always was there… That was one of the factors that motivated me to jump into the research field… I could choose to do this jump in my country, or Mexico, or Chile, or the USA which are at least nearer, or Spain where they speak the same language, or any other country in Europe whose culture is more similar to mine… but due to my interest and admiration for many aspects of Japan since an early age, I applied to a MEXT scholarship to study a graduate course, and after a long process which took more than one year, I was accepted by Gotoh Sensei at the Cancer Cell Biology Division of this Institute where I completed my Master’s course thanks to the professors at the lab on 2020’s February. During this time besides all the new knowledge that I could learn I also joined the Archery club at the university (although I could not go frequently and I was bad at it, it was fun!), I traveled to different places in Japan (I loved Hiroshima), I started to learn to play traverse flute online! And I also kept one of my oldest hobbies, drawing.

When I was about to go back home, the coronavirus pandemic broke any plan that anybody including myself could have… However, my professors kindly guided me, and I could join Matsumoto Sensei’s laboratory as a researcher. I am taking this chance to learn more, I have so much to learn and everybody at this laboratory has taught to me different techniques, they have given me more opportunities to improve, and I will be always thankful for this… I am still thinking about the next step in my life, I look behind and try to understand the path that took me here and I look again and there’s no more than my steps along with the steps of my family, friends, and professors and I can’t avoid feeling happy and nostalgic; then I look forward and I realize that even we make plans, there are things that we cannot control and that some may look very difficult but depending on the perspective, they may be a chance to improve… What will be the next step? Well, that is a topic for a future chapter in “Newsletter”. Thanks for reading until here.

Bogotá D.C, view from Mount Monserrate (3.152 meters above sea level). Photo by Carlos Daniel Contreras Jaimes.

高校生へ向けて研究紹介

細胞の死に方の研究

免疫炎症制御研究分野

教授 須田 貴司

私たちの研究室では、プログラム細胞死について研究しています。プログラム細胞死とはどんな細胞死でしょうか。

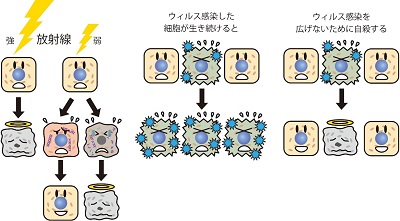

例えば、強い放射線は細胞を構成する様々な分子を破壊し、細胞を殺します。このような細胞死は細胞にとっては予定外の死で、外傷性細胞死、あるいは事故的細胞死と呼ばれます。一方、弱い放射線では細胞はすぐには死にませんが、遺伝子が傷つきます。遺伝子の傷が少なければ、細胞は傷を修復しようとします。しかし、遺伝子の傷が多いと修復をあきらめて、細胞は積極的に死んでいくことが分かっています。これは、遺伝子の傷の修復に失敗すると、がん細胞を生み出してしまう可能性があるからです。実際に、細胞死を阻止する遺伝子ががんの原因となり、逆に細胞死を誘導する遺伝子が発がんを抑制する働きを持つことが分かっています。

また、ウイルスに感染した細胞がそのまま生き続けると、ウイルスが繁殖してばら撒かれてしまいます。ですから、ウイルス感染細胞はウイルスが増殖する前に自殺しようとします。逆に、ウイルスの中には、細胞の自殺を止めてしまう蛋白質を作り出すものがいます。

このように、私達が健康に生きるために、私達の細胞は必要に応じて積極的に死んでいくのです。このような細胞死は、大変重要な細胞の機能と考えられ、プログラム細胞死と呼ばれています。

外傷性細胞死では、細胞は膨らんで破裂するような死に方をします。このような死に方はネクローシス(壊死)と呼ばれます。ネクローシスを起こした細胞からは細胞内の物質が放出され、炎症を起こします。一方、プログラム細胞死では、多くの場合、細胞は収縮し、細かい小胞に分かれていくような死に方をします。このような死に方はアポトーシス(枯死)と呼ばれます。アポトーシスを起こした細胞は速やかにマクロファージなどの掃除屋細胞に食べられてしまうため、炎症を起こしにくいと言われています。

最近、ある種の細胞は病原体に感染するとネクローシス様のプログラム細胞死であるパイロトーシスを誘導することが分かってきました。パイロトーシスを起こした細胞は炎症を誘導することで免疫を活性化するので、病原体の排除に役立つと考えられます。

多くの抗がん剤はがん細胞にアポトーシスを誘導して殺しますが、がん細胞にパイロトーシスを誘導できれば、がんに対する免疫を活性化する新しい治療法になる可能性があります。